Revoir le globe

|

Canari et le Conservatoire du Costume et de la Photographie du Cap Corse

(Canari, Haute-Corse, France) |

|

Vendredi 21 septembre 2018

Pour notre premier jour de découverte du Cap Corse, Thérèse et moi prenons la route de Canari, un petit village de 314 âmes perché dans la montagne. Situé sur la côte ouest, ce village s'étend sur 1667 hectares et est composé de douze hameaux. Outre le calme et la quiétude qui règnent sur place, la première chose qui surprend lorsqu'on arrive, c'est l'existence d'un clocher (en photo ci-dessous) isolé juste en face de la mairie. Celui-ci fut bâti entre 1673 et 1677 par la confrérie génoise de Canari, afin de compenser l'absence de clocher sur l'église romane Sainte Marie Assunta. Ainsi placé et inscrit sur les cartes marines, ce clocher servit longtemps (et sert encore!) d'amer pour les navigateurs. Au pied de l'ouvrage, quelques panneaux parlent justement du cabotage et de la navigation au Cap Corse : l'absence de route carrossable imposa longtemps, c'est à dire jusqu'au début du 20è siècle, le cabotage à voile comme moyen de communication et d'échange commercial entre les villages. On utilisait ainsi la gondole canaraise, un petit voilier de 15 à 20 tonneaux équipé d'une grande voile, d'une trinquette et d'un tape-cul. Les navigateurs Cap-Corsins transportaient également leurs marchandises vers la Toscane et la Provence pour les échanger contre des produits manufacturés introuvables sur l'île. Ainsi, jusqu'en 1929, les cédrats cultivés en terrasse à Canari formeront-ils le gros de ces cargaisons pour être vendus à prix d'or au profit de ces marins-paysans, avant qu'une concurrence nord-africaine ne vienne ruiner ce commerce juteux. Adieu donc gondole camaraise et cédrats !

Je me rends à la mairie toute proche et fais la connaissance d'Armand Guerra, maire de Canari. Je débarque ainsi à l'improviste mais garde quand même le secret espoir de visiter le Conservatoire du Costume et de la photographie du Cap Corse, un musée unique en son genre qui met en valeur les tenues traditionnelles jadis portées par les habitants dans cette partie de l'île. Monsieur le Maire accepte volontiers de nous ouvrir les portes de l'ancien couvent Saint François qui abrite désormais ce conservatoire. Et de nous expliquer que la réalisation de ce projet fut un travail de longue haleine. L'endroit offre aussi aux visiteurs l'occasion de découvrir quelques 500 photos anciennes en noir et blanc datant des origines du village jusqu'aux années 1960, des photos classées en une vingtaine de thèmes par les membres de l'association La Kanelate. Plus de 200 familles contribuent ainsi à enrichir chaque jour une collection patrimoniale extrêmement précieuse en prêtant leurs plus anciens clichés qui sont numérisés, titrés puis stockés dans un ordinateur mis ensuite à la disposition du public. Le conservatoire du costume et de la photographie a trouvé refuge dans les caves superbement restaurées du couvent, puis aménagées en un ensemble muséographique. Les costumes anciens qui sont ici présentés sont des reconstitutions de différentes tenues portées en Corse au 19è siècle (entre 1840 et 1900). Toutes ces tenues ont été réalisées fidèlement à la main, à l'exception d'une robe authentique de couleur noire, datant de 1880 et qui fut offerte au musée par une habitante. Ce travail remarquable est le fruit des efforts de plus de trente années de recherches des bénévoles de l'association »Anima Canarese » aux côtés de Rennie Pecqueux-Barboni, spécialiste reconnu du costume corse ancien (la couverture de son livre est visible en bas de cet article).

La Corse a, au fil du temps, accueilli sur son sol différentes influences dont se sont imprégnés ses costumes traditionnels. Jadis, la haute société insulaire s'habillait à la mode de Paris, et ces tenues servaient d'exemple dans les villages.Des vêtements locaux féminins comme le vestitu, la mantelleta ou la crinulina verront leurs formes évoluer selon les élégances parisiennes, tout comme d'ailleurs les vêtements d'hommes qui arriveront parfois tout faits du continent. Ainsi l'usage du cutiglione à pezze en indienne piquée, ou des tabliers à plis plats provient de Marseille, tandis que Gênes impose le statu lacé sur l'estomac, les rote di sottu à rayures ou le mezaru en coton imprimé. La Catalogne inspirera les Corses pour la resiglia et les rôle à volant. Au 19è siècle, la Corse utilisera une soixantaine de textiles (dont une quinzaine de façon très fréquente) pour confectionner les vêtements. Et le coupon d'étoffe de constituer alors aussi bien un cadeau de mariage très apprécié qu'un souvenir de voyage estimé. Les tenues sont donc le fruit d'une production locale limitée et les cantons de l'intérieur produisent à l'époque plusieurs sortes d'étoffes, à partir de la laine de chèvre, de brebis, du lin ou du chanvre. Au milieu du 19è siècle, ces étoffes tomberont progressivement en désuétude et seront remplacées par des textiles importés. Les précieux coupons atteignaient la Corse par le port de Bastia : Bricks et tartanes provenaient de Marseille, Gênes et Livourne lors des mois d'été, et les grossistes en tissu avaient leurs échoppes à Bastia et à Ajaccio. D'autres mercanti di palmu commercent à Calvi, Corti, Cervioni, Porto-Vecchju, Sartee et Bunifaziu pendant que tissus et mercerie parviennent dans les villages par l'intermédiaire des traculini (ou bancarotta).

A partir de la fin du Premier Empire, les draps de laine seront importés depuis les centres textiles français de Louviers, B2darieux, Lodève ou Clermont. L'étoffe la plus fine, a lundrina, est quant à elle importée d'Angleterre, dans des teintes bleu turquin, brun foncé et noir. En 1840, un palmu de drap coûte près de 4 francs. Quant aux soies, elles débarquent pour la plupart de l'Italie du Nord, certaines étant réservées aux gilets d'hommes, d'autres aux vêtements de fête féminins. Enfin, le velours uni ou façonné, d'abord exclusivement génois, viendra par la suite de France à partir du Premier Empire, dans des tons dominants de vert et de bleu turquin, et de noir au Second Empire. Les locaux privilégieront la toile Indiana, un textile de coton multicolore imprimé surtout das les manufactures provençales. Cette étoffe idéale est souple, bon marché et facile d'entretien. Elle sert à tailler les grandes jupes des Cap-corsines. De tous les compliments qu'on pouvait adresser à la gente féminine corse, le compliment suprême restait celui-ci : Di tutte site u paragone (de toutes vous êtes l'exemple idéal). L'élégance reconnue offrait cette respectabilité obtenue par le sens de la pudeur, de l'économie et de la mesure dans l'apparat. Il s'agit alors d'être au goût du jour mais sans futilité, sans prétention, en prenant bien soin de ne pas étaler ses richesses pour ne pas rabaisser autrui. La silhouette féminine idéale affiche une poitrine opulente, une taille fine et des hanches rondes. Les mains restent visibles et jamais gantées, tandis qu'on marche pieds nus la plupart du temps, même si l'on enfile des chaussures pour aller en visite ou pour se rendre à l'église. Le décolleté est prohibé et l'on ne découvre ni les bras ni les jambes. Quant aux cheveux, ils sont dissimulés, conformément aux prescriptions de l'église. Posséder un cotillon en patchwork est une preuve du sens de l'économie et une robe que l'on a confectionnée soi-même est une autre preuve de vertu. Pour l'homme, le confort remplace l'élégance même si un mari bien habillé reste une fierté pour son épouse qui a cousu habilement ses vêtements. La tenue de fête des insulaires surprend souvent les étrangers par sa sobriété : les femmes portent la suttana et le mezaru de dentelle noirs, et l'homme, la veste et le pantalon noirs ou bleu foncé. Cette même tenue est aussi portée lors de funérailles, avec rajout d'un plastron noir. Il en va différemment pour les noces : l'épouse est alors revêtue de couleurs claires (mauve ou bleu de préférence) avec un mezaru blanc et une pièce de vêtement (rucchina ou calze) de couleur rouge. Entre la période des fiançailles et l'arrivée du premier enfant, la femme porte une bouffette de ruban épinglée sur la ghempa ou l'épaulette du corsage. Quant au deuil, il est matérialisé par l'abandon des couleurs claires, dont le rouge, et le port du sculzale et du mandile noirs, ainsi qu'une mante d'étoffe bleue sombre demi-circulaire rabattue sur le front qui couvre la tête, les épaules et descend jusqu'à la taille. Le noir, lui, fait souvent l'objet d'idées reçues. Au 16è siècle, la noblesse espagnole suivra l'exemple du roi Felipe II en s'habillant tout en noir. Et la noblesse italienne de faire de même. Au point que le noir devient bientôt un privilège nobiliaire à Gênes, Florence et Venise. La noblesse corse, elle également, suit le mouvement jusqu'à la fin du 17è siècle. Ce n'est qu'au début du siècle suivant que ces mêmes nobles insulaires s'opposeront à Gênes en arborant des tenues de couleurs claires. Plus tard, la vente de la Corse à la France abolit de fait les privilèges génois et la population corse d'être désormais libre de suivre l'exemple des notables dans l'esprit égalitaire de tradition de l'île. Et les opposants corses de s'habiller de noir alors que la mode française était aux couleurs claires....Durant le 19è siècle, on possède une ou plusieurs pièces de costume de couleur noire, selon les moyens dont on dispose. Et de privilégier surtout le corsage dans la moitié nord, et la jupe dans la partie sud de l'île. A l'heure du romantisme parisien, le noir est de retour dans la capitale, et les bourgeois corses suivent le mouvement, au point qu'une image d'une Corse terre de violence et de deuil va peu à peu s'installer dans les esprits. Au début du 20è siècle, et à la suite de la Première guerre mondiale, il n'y aura que très peu de femmes corses qui ne porteront pas de noir, couleur du deuil qui fut toujours imposée aux Corses depuis l'extérieur.

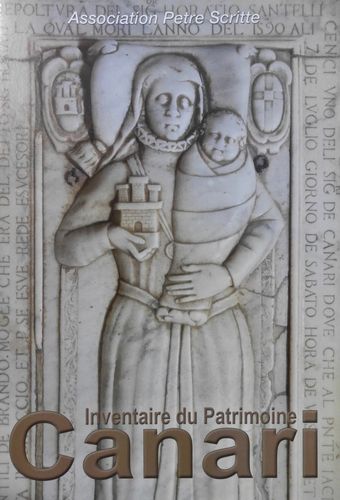

Après cette passionnante visite du conservatoire du costume du Cap Corse et de la photographie, une autre visite s'impose à l'église Sainte Marie Assunta, sans clocher (ci-dessous). En effet, cette église romane qui date du 12è siècle posséda longtemps une nef unique jusqu'à sa transformation six siècles plus tard. Cette nef, réalisée en dalles de schiste vert provenues d'une carrière voisine, subira des dommages à cause de la construction de deux chapelles latérales, de l'agrandissement de l'abside et de la construction d'un nouvel autel entre la nef et le choeur. La toiture de l'église, elle, est faite de pierres du pays et est supportée par une épaisse charpente apparente en bois qui résiste au temps depuis des siècles. A l'intérieur, la nef est ornée d'une corniche composée de masques humains et de têtes d'animaux, tandis que les façades latérales sont percées d'étroites fenêtres meurtrières. Enfin, une pierre représentant deux personnages aux mains ouvertes, séparés par un disque, se dresse dans la façade ouest. Il pourrait s'agir de la représentation naïve du péché originel.

INFOS PRATIQUES :

|