Revoir le globe

|

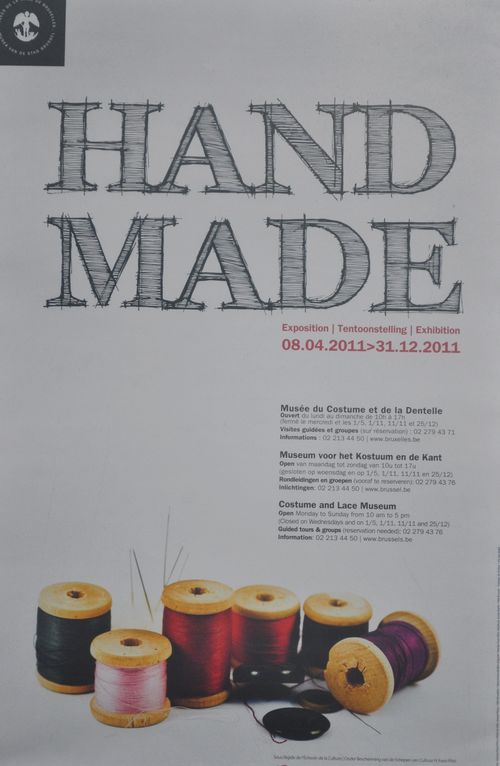

Exposition Hand Made au Musée du Costume & de la Dentelle de Bruxelles

(Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) |

|

Vendredi 25 novembre 2011

Cela fait longtemps que j'attendais que s'offre à moi l'occasion de me rendre à Bruxelles. C'est chose faite puisque j'accompagne des amis pour un périple de deux jours en Belgique. Ma première visite sera pour la Musée du Costume et de la Dentelle. Aménagé derrière d'anciennes façades du XVIIè siècle, ce musée renouvelle tous les ans la présentation de ses collections. Costumes,dentelles, anciennes et contemporaines, broderies, accessoires et documents originaux du XVIIIè au Xxè siècle sont régulièrement exposés à partir de thèmes attrayants et originaux. Une place de choix est, et c'est bien naturel,consacrée à la dentelle de Bruxelles, devenue célèbre dans le monde entier depuis le XVIIIè siècle. Le musée du Costume & de la Dentelle fut créé en 1977 suite aux souhaits des autorités publiques de mettre en valeur le patrimoine textile de la ville de Bruxelles. On y exposa au départ des vêtements ecclésiastiques et des dentelles de Bruxelles conservés jusque là au musée de la ville. Depuis un quart de siècle, ce musée a rassemblé une collection particulièrement riche et variée: robes de cour et mini-jupes, costumes et gilets, capes et manteaux, entelles anciennes et contemporaines, broderies et accessoires originaux. Des thèmes reviennent: Les années folles, Les enfants d'abord, Dentelle de Bruxelles, Histoire de Mode, Nouveautés inédites, Du New Look à l'Expo 58 ou encore Sixties! Les couleurs d'une rébellion. Parallèlement, le musée offre une place à la création textile contemporaine. Des expositions temporaires sont ainsi accueillies depuis 2004. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'admirer l'exposition Hand Made ( présente dans les lieux jusqu'au 31 décembre prochain) qui est consacré au fait main d'hier et d'aujourd'hui. Avant l'apparition de la machine à coudre en 1850, tous les vêtements et leurs accessoires étaient cousus à la main. Il y a un siècle, filles et garçons apprenaient à coudre, à crocheter, à tricoter. Aujourd'hui, si la plupart des vêtements sont fabriqués en usine, le fait main revient sur le devant de la scène. Nous découvrirons ensemble au cours de cette exposition abécédaires, patrons, chapeaux de modistes bruxelloises, gilets d'homme et corsages féminins, robes et manteaux. Hand Made nous invite ainsi à regarder le vêtement sous toutes les coutures. Une bonne occasion de plonger dans le monde du fait main d'hier et d'aujourd'hui à travers des pièces inédites de la collection du musée.

L'exposition débute en abordant quelques dates essentielles: Apparition du métier à tricoter(inventé par William Lee en 1589), de la première manufacture de bonneterie en France ( en 1656) et de la création du métier à tulle par John Heathcoat (en 1809)....Je fais aussi connaissance avec Thérèse de Dillmont (photo ci-dessus). Cette dame naquit le 10 octobre 1846. Elle perdra son père quelques années plus tard et sa mère déménagera à Vienne avec ses enfants. Thérèse recevra une éducation de gouvernante puis deviendra enseignante. C'est probablement à Vienne qu'elle visitera, en 1874, une première école de broderie. Elle étudiera à l'Académie de Broderie de sa ville natale. Et rencontrera plus tard, de passage à Paris, Jean Dolfus de DMC. C'est de là que date son installation à Mulhouse où elle fondera sa propre école de broderie. En 1886, elle publie l'Encyclopédie des ouvrages de Dames, qui sera traduite en 17 langues et qui reste encore publiée de nos jours. Cette encyclopédie diffusée à plus de deux millions d'exemplaires fut considérée à l'exposition universelle de Chicago, en 1893, comme « un des quarante volumes de la littérature féminine française réputés les plus utiles pour l'éducation de la femme ». La bibliothèque DMC comporte une multitude d'ouvrages de tous formats sur tous types de travaux d'aiguille, de la couture au tricot et au crochet en passant par la dentelle et toutes sortes de broderies classiques et folkloriques. Thérèse de Dillmont est toujours mentionnée comme en étant l'éditeur. En 1887, Bruxelles mentionne dans son annuaire du commerce, la présence de 500 tailleuses, puis de 1200 en 1899. Des ouvrages scolaires existent aussi pour ces générations de filles et de garçons qui se succéderont sur les bancs de l'école bruxelloise , pour apprendre la couture, la broderie ou le tricot. L'apparition de la machine à coudre et sa commercialisation, en 1850, font évoluer l'artisanat du vêtement que ce soit chez les tailleurs et les couturières ou dans le cadre de l'enseignement ménager.

L'exposition débute au rez-de-chaussée et offre de nombreuses pièces de costumes et habits. Sans oublier les accessoires. On découvre ainsi ce manteau de princesse datant de 1887 , superbe cape du soir en velours de soie cannelé rouge rubis et noir à motifs de chevrons ( sur la photo à gauche) puis juste à côté une cape longue à capuche (1890) et une robe de mariée (1876) à droite. Côté accessoires, les hommes ne sont pas en reste avec ces bretelles (deuxième photo ci-dessus) datant du milieu du XIXè siècle. Vous retrouverez d'autres photos de cette exposition dans l'album Europe de la médiathèque du site. Il faut savoir que plus de la moitié des pièces exposées proviennent de dons. La richesse des pièces permet d'évoquer les différents métiers de la couture: Lingère, brodeuse et brodeur, modiste, tailleur et couturière. Les travaux d'aiguille souffrirent d'une désaffection à partir du milieu des années cinquante jusqu'au milieu du XIXè siècle à cause d'une part, du développement du prêt à porter et d'autre part, du travail des femmes à l'extérieur. Le fait main n'a pas toujours suscité de l'intérêt. Les contraintes liées aux époques feront disparaître la transmission et l'apprentissage de cette notion dans les foyers mais aussi dans les écoles. On note cependant de nos jours, en réaction à une production de masse de moindre qualité, à un intérêt croissant pour la couture, la broderie et le tricot de la part de jeunes trentenaires. Les sites web consacrés à la production artisanale de pièces, vêtements et accessoires participent grandement à ce retour aux sources.

J'apprends bientôt l'origine de la machine à coudre. Certains inventeurs ont plus fait date que d'autres: La première machine à coudre vraiment pratique apparut en 1830 grâce à Barthélémy Thimonnier, un tailleur français originaire de la région lyonnaise. Beaucoup d'inventeurs misaient alors sur la reproduction du mouvement de la main. L'américain Walter Hunt sera le premier à utiliser une navette quatre ans plus tard en utilisant deux fils au lieu d'un. Auparavant, le fait main était considéré comme un travail courant. On utilisait des métiers à tisser, à tricoter, mis il y avait toujours la main de l'homme ( ou de la femme) derrière. Sans oublier le savoir-faire, la tradition, et le dessin de l'artiste qui concevait le modèle à réaliser (photo ci-dessous), même si le fait-main apparaît de nos jours comme luxueux, raffiné et délicat.

L'apparition de la machine à coudre contribuera à l'évolution de la mode puisqu'elle permettra aux couturières d'exécuter plus vite (donc à meilleur prix) nombre d'ornements, superpositions de volants, garnitures diverses sur crinolines ou sur robes drapées...En 1900, la majorité des tailleurs se serviront de cette machine à coudre. Toutes les finitions des pièces continueront toutefois à être réalisées à la main que ce soit dans le travail de qualité des tailleurs et couturières haut de gamme ou dans la haute couture. Un autre panneau d'information m'informe sur le métier de lingère, cette personne qui confectionne et vend du linge. La lingère fabrique cols,manchettes,pèlerines,canezous,robes redingotes, d'intérieur ou d'été, robes brodées au plumetis, trousseaux, layettes...Plus tard, dentelles et tulles mécaniques remplaceront les robes brodées et cousues par les lingères. Entre 1850 et 1865, les fabricants de tissus suivent les demandes des magasins de nouveautés et tissent à disposition. Ces maisons concurrenceront de plus en plus ces femmes. Les articles de luxe, eux, seront faits à la main par des lingères jusqu'à la fin du XIXè siècle. J'emprunte bientôt l'ascenseur qui me conduit au premier étage pour la suite de l'exposition. Le premier étage offre justement de découvrir en quoi consistait l'enseignement de la couture dans les écoles: Les travaux de couture sont ainsi détaillées et l'on apprend que l'on confiait à de tout jeunes enfants la réalisation de petites pièces comme par exemple des tricots, ou des chaussettes, puis le point à l'endroit, le point à l'envers... ainsi que l'initiation au crochet. Il existait alors trois degrés d'enseignement. L'exposition Hand Made ne traite aucunement de la haute couture mais bel et bien des domaines plus généraux liés à la production artisanale du vêtement ou de l'habillement. En témoignent les pièces exposées. L'ensemble d'ouvrages scolaires entrés dans les collections du musée du Costume et de la Dentelle sont datés de 1798 jusqu'aux années soixante. Ceux-ci furent soigneusement conservés par les donateurs avant de rejoindre le musée et sont présentés en dialogue avec un choix de pièces de costumes et d'accessoires sortis des réserves et qui datent des mêmes années. Les méthodes de coupe et couture ainsi que les cahiers de cours d'écoles bruxelloises et de province complètent l'exposition qui évoque les métiers spécialisés de la couture.

Le tailleur est abordé lors de cette exposition. Il s'agit d'un artisan qui travaille souvent à domicile pour une clientèle privée d'hommes ou de femmes, ou pour des maisons de couture ayant pignon sur rue. Il dessine des patrons de base qu'il adapte aux modèles en vogue, à la taille et au souhait du client. Autrefois, la seule formation consistait à être apprenti dans un atelier après une courte formation à l'école primaire. La modiste, elle, était à l'origine marchande de modes ( accessoires et garnitures destinés à agrémenter les toilettes). Puis, elle se spécialisa dans les coiffures ou la chapellerie féminines, devint à la fois détaillante et styliste, créant ainsi ses propres modèles. Des modistes masculins apparaitront progressivement. Hand Made permet d'admirer un magnifique chapeau de catherinette, datant de 1953. Ce chapeau exceptionnel (ci-dessous, en haut de la photo) représente le rayon des chapeaux, de l'innovation, rue Neuve. Il fut créé par Denise Delepo, modiste et employée du magasin, à l'occasion de la Sainte-Catherine en novembre 1953. Juste en dessous et sur la même photo, on peut voir une boite, la petite modiste. Celle-ci contient un jeu d'enfant pour faire des chapeaux de poupées: Bases de chapeaux en feutre et en paille, rouleaux de voilette, bobines de fil et de cordonnet à coudre, garnitures de chapeaux font partie du contenu de la boite. Un journal miniature « La mode des bébés » est joint.

Toujours au premier étage, le tricot et la bonneterie sont abordés (photo ci-dessous). On apprend que le tricot est une des techniques les plus anciennes pour fabriquer des vêtements qui s'adaptent parfaitement aux formes du corps. Dans la langue française, tricot et bonneterie sont liés. La bonneterie rassemble diverses espèces de tissus en coton, soie, laine, ou lin, constitués par l'enchevêtrement de mailles qu'un seul fil compose. Elle est fabriquée à la main, ou mécaniquement. Enfin, le métier à tricoter les bas est dû au pasteur nglais William Lee qui le mit au point en 1589 pour répondre à une demande croissante de cet article , notamment dans le centre lainier du sud de l'Angleterre, le Nottinghamshire. En 1785, la France comptait 45000 métiers à tricoter, puis le métier circulaire est inventé en 1798. De nouveaux perfectionnements seront ensuite apportés par des horlogers pour permettre des fonctions d'automatisme.

Je me rends ensuite au deuxième étage qui aborde la dentelle mécanique. L'origine de celle-ci remonte à l'invention du métier à tulle, due à John Heathcoat , un anglais, en 1809. En 1801, George Armitage, anglais aussi, fabrique du tulle tricoté à Bruxelles. Puis en 1814, William Wood, encore un anglais, établit à Anvers une affaire d'import-export de textile dont le produit principal est le tulle mécanique. Bruxelles s'empare alors de cette nouveauté pour remplacer le précieux (mais coûteux) fond drochel. Cette reconversion permettra à la capitale de la dentelle de reconquérir les marchés avec une nouvelle invention combinant application de dentelles aux fuseaux et fond de tulle mécanique. Le premier métier à tulle arrive d'Angleterre à Saint Pierre les Calais en 1816. Et en 1825, 20000 brodeuses travailleront pour William Wood, d'Anvers à Liège et dans les deux Flandres. La broderie mécanique, elle, fera son apparition en 1823.

Aux début des années 70, on assiste à une vague de retour au naturel , conséquence de mai 68. Le magazine « Cent idées » de Marie Claire connait un large succès et les soixante-huitardes, alors chaussées de sabots, se mettent au tricot et à la couture, et même à la broderie, pour elles-mêmes ou pour leurs proches et leurs amis. Elles recherchent aussi des produits naturels, apprennent à filer la laine, à la teindre, et à tisser à la main. Ce phénomène sera principalement féminin. Depuis, on revient vers le fait main qui est un bon moyen de reprendre contact avec les belles matières et de créer des choses personnelles. Décidément, de tout temps, le fait main s'adapte aux contraintes des époques. TOUTE REPRODUCTION, INTEGRALE OU PARTIELLE DES PHOTOGRAPHIES, PAR QUELQUE PROCEDE QUE CE SOIT, FAITE SANS LE CONSENTEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'OEUVRE EST ILLICITE.

INFOS PRATIQUES:

|